ヤマダHDが自社株買い発表で株価急騰

個人投資家には、高配当かつ株主優待(お買い物割引券)が優れていることから人気のある銘柄ヤマダHDの「自社株買い」と「決算」を解説します。

事業内容や配当金の実績もまとめましたので投資の参考にしてください。

ヤマダHDの自社株買い

2022年5月6日にヤマダHDの決算発表がありました。

それと同時に「発行済株式総数に対して23.9%の自社株買い」を発表しています。

この自社株買いのニュースがあり、株価は急上昇しました。

5月9日の株価はストップ高になり、約20%株価が上昇しました。

自社株買いは「流通する株式総数が減少」するため、「1株の価値の上昇=株価の上昇」につながります。

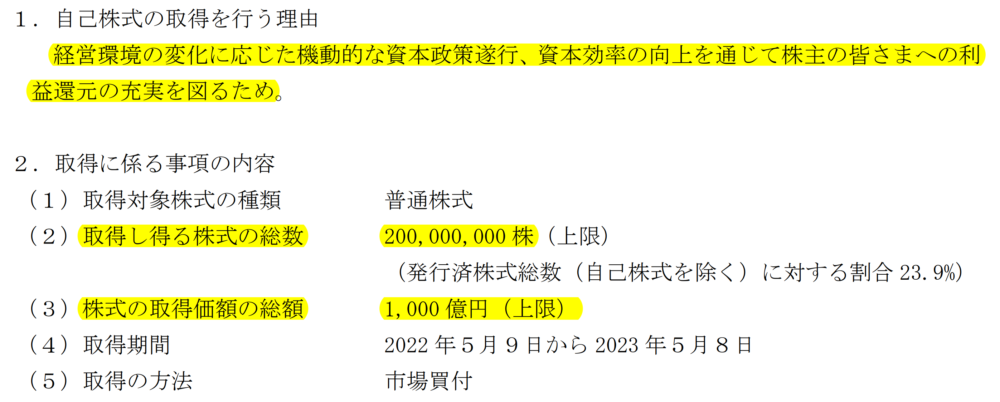

ヤマダHDが発表した自社株買いの詳細は以下のとおりです。

自社株買いの理由としては「株主還元」、つまり株主が保有する株の価値を高めて株価を上げるということです。

取得する株の上限は、「2億株」もしくは「1000億円分の株」のどちらかになります。

2億株というと、発行済み株式総数の23.9%です。

これほど大規模な自社株買いは滅多に見ることはできませんし、自社株買い発表後に株価が約20%上昇したのも納得します。

ヤマダHDとは?

事業内容

ヤマダHDは「ヤマダデンキ」などを運営する国内最大手の家電グループです。

特に郊外の大型店舗に強みがあり、日本全国に店舗を展開していて知らない人はいないでしょう。

最近では、家電以外の事業にも進出しようと異業種の企業を子会社化しています。

例えば高級家具で有名な大塚家具、住宅や住宅設備で有名なヒノキヤグループを子会社化し、家電・家具・住宅のトータルサービスの提供を目指している最中です。

ヤマダHDの事業は5つのセグメントに分かれています。

主な事業内容は「デンキ」「住建」「金融」「環境」「その他」です。

これらの事業の中で成長が期待されるのは「住建セグメント」と「金融セグメント」になります。

先ほども触れたように、ヤマダHDは家電を中心に暮らしのトータルサービスを提供する企業へ変化しているところです。

今後は主力の「デンキセグメント」以外で売上高・利益をどれくらい確保できるかがカギになります。

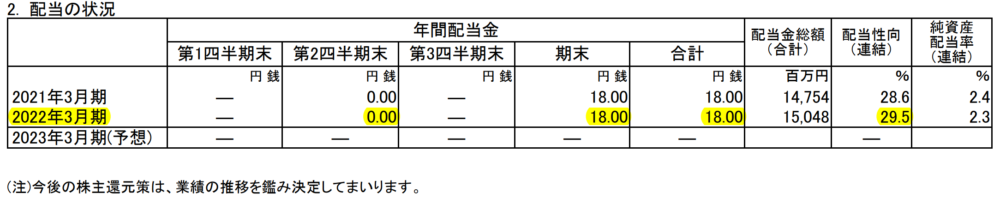

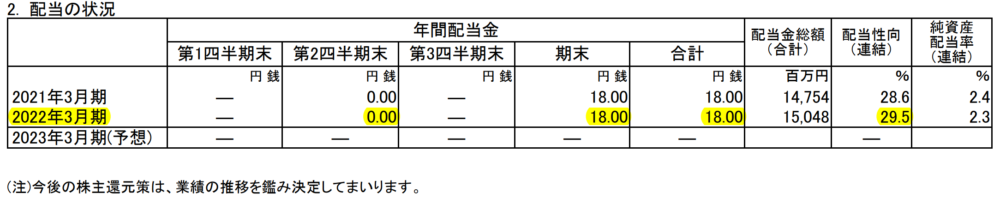

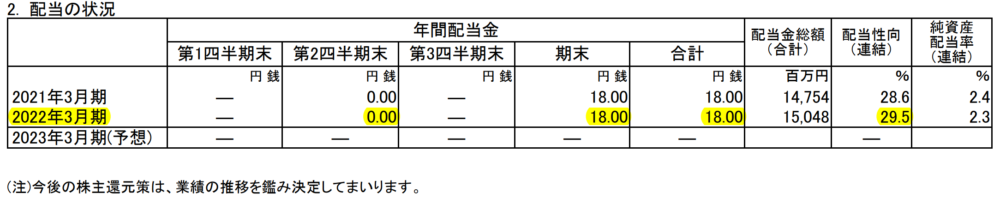

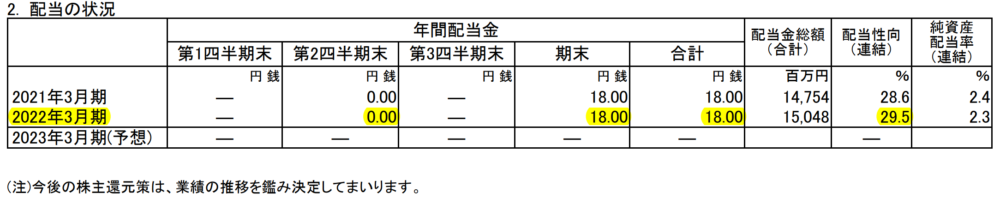

配当金

一般的な日本企業では第2四半期末(中間)と期末の年2回配当金をもらえます。

しかし、ヤマダHDは期末の1回だけです。

そのため、配当金を狙って投資する場合には、3月の権利確定日前に投資をしておく必要があります。ヤマダHDの配当は期末の一括配当ということは覚えておきましょう。

2022年3月期の配当金は、18円(100株で1800円)になることが発表されました。

2021年3月期の配当金と同額であり、配当金は維持されています。

直近1年間は株価が下落トレンドになっていたこともあり、配当金の減配でさらなる株価下落を警戒していましたが、ひとまずその心配は無くなりました。

ヤマダHDに投資している人は、配当金と株主優待を目当ての個人投資家が多いと思うので、配当金と株主優待の動向には注意しましょう。

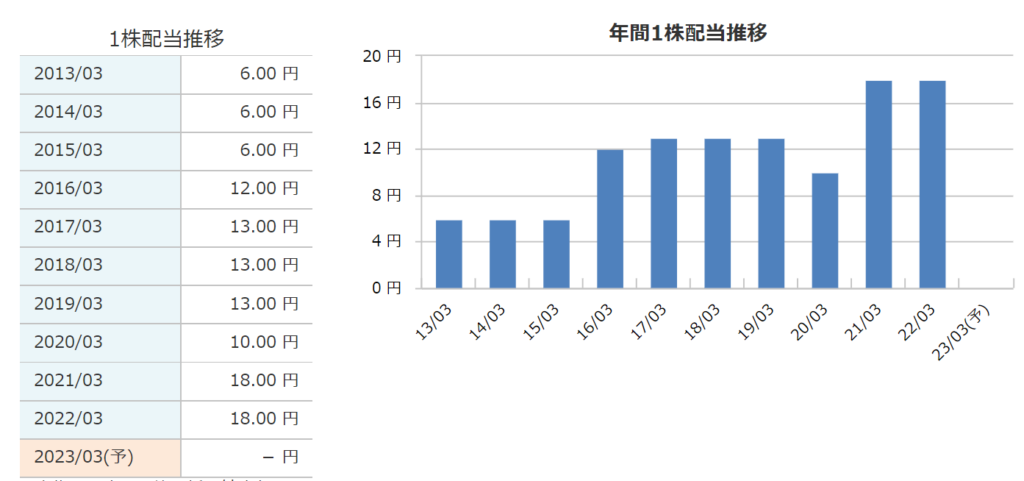

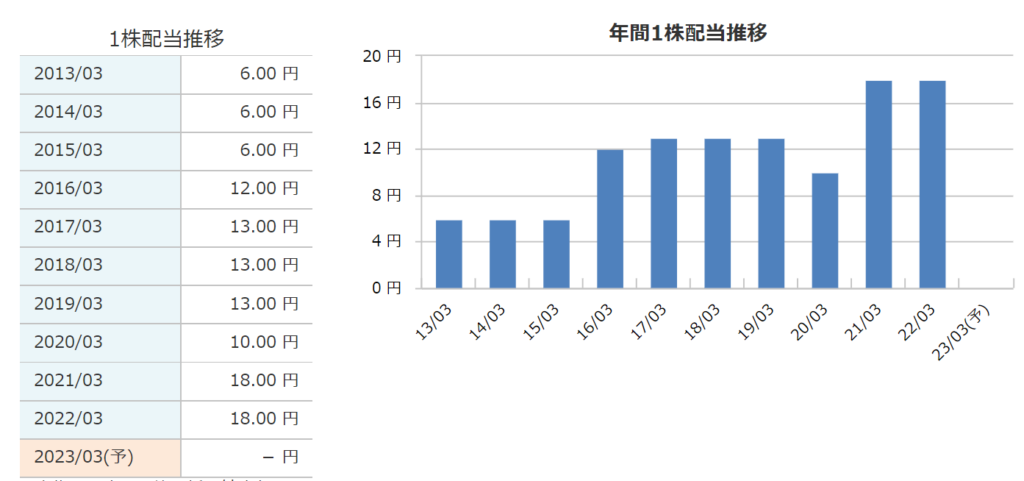

それでは、過去10年間の配当金の推移を確認していきましょう。

過去の推移を見てみると、配当金は増配傾向にはありましたが、2020年3月期は減配しています。

その後、2021年3月期は18円に増配しています。

この時の増配は、業績が回復したこともありますが、株主優待の改悪が同年にあったことが大きな理由です。

ヤマダHDは2020年の株主優待までは長期保有特典があったものの、2021年に長期保有特典を廃止しています。

そして株主優待の改悪だけでは株価の暴落などを引き起こす可能性があり、株価の下落を食い止めるために配当金を増配したというわけです。

ヤマダHDの株主還元方針は以下のとおりです。

- 継続的かつ安定的な配当

- 財務状況等を総合的に判断

- 配当性向30%以上を目標

この中で配当金の目安になりそうなのが「③配当性向30%以上を目標」です。

先ほどの配当金と同じ表ですが、今度は配当性向に着目してみましょう。

2022年と2021年の配当性向は、目標とする配当性向30%とほぼ同じ数値になっています。

配当金が維持されるかどうかは、配当性向30%をキープできる利益を稼ぎ続けることができるかに大きく依存しそうです。

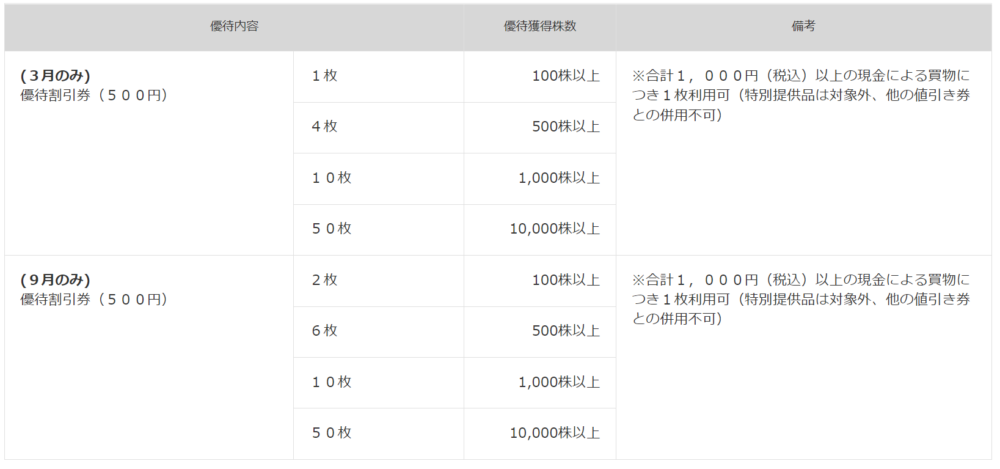

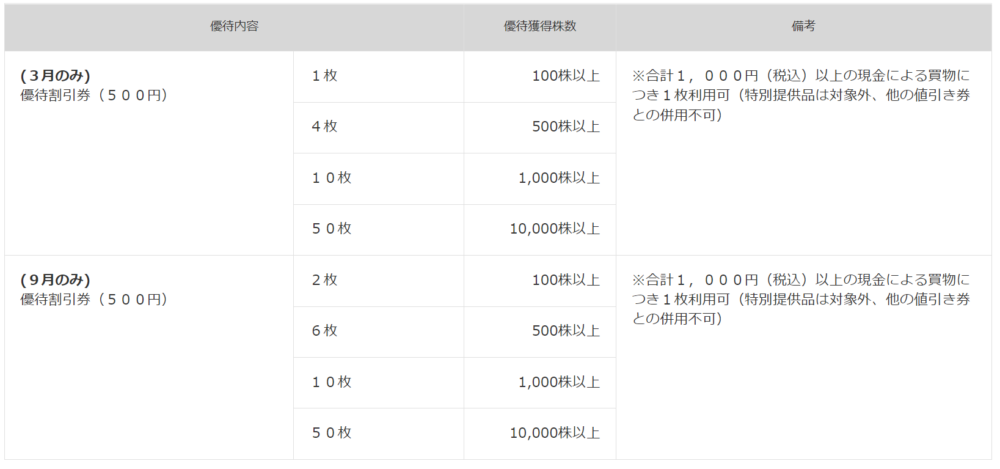

株主優待

ヤマダHDに投資する個人投資家には、株主優待目当ての人もいるでしょう。

ヤマダHDの株主優待は、ヤマダデンキなどで使用できる優待割引券です。

1000円毎に優待割引券(500円分)を1枚使えるので、近所にヤマダデンキがある場合にはほぼ現金と同じように優待割引券を利用できます。

優待割引券の枚数は、保有株数や時期によって異なります。詳細は下の表で確認してください。

ヤマダHD以外にも、家電量販店の株主優待はとても充実しています。

過去に初心者おすすめの家電優待銘柄についてまとめているので参考にしてください。

ヤマダHDの決算(2022年3月期)

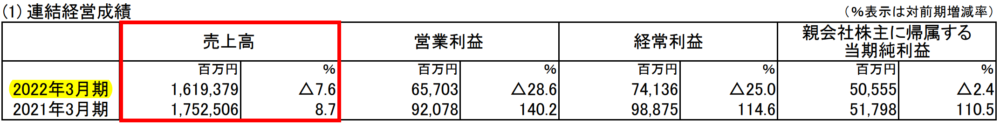

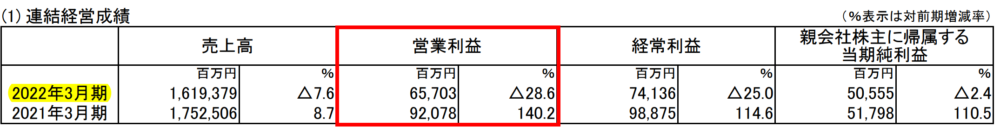

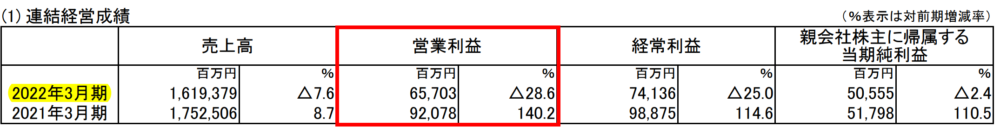

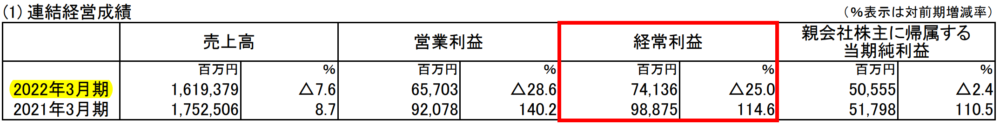

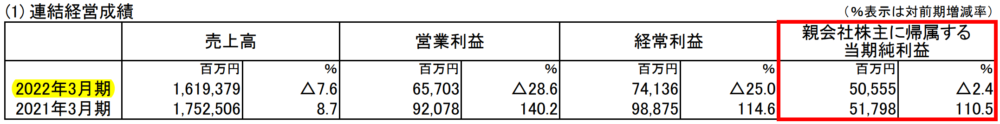

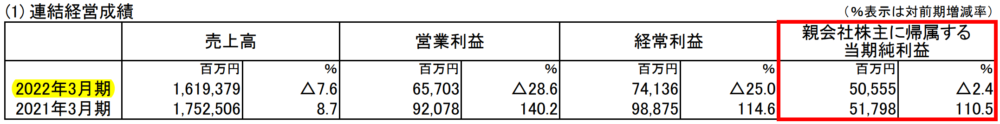

ヤマダHDの決算のポイントは以下のとおりです。

- 売上高:減少(-7.6%)

- 営業利益:減少(-28.6%)

- 経常利益:減少(-25.0%)

- 当期利益:減少(-2.4%)

いずれも前年同期比で減少という厳しい決算になりました。

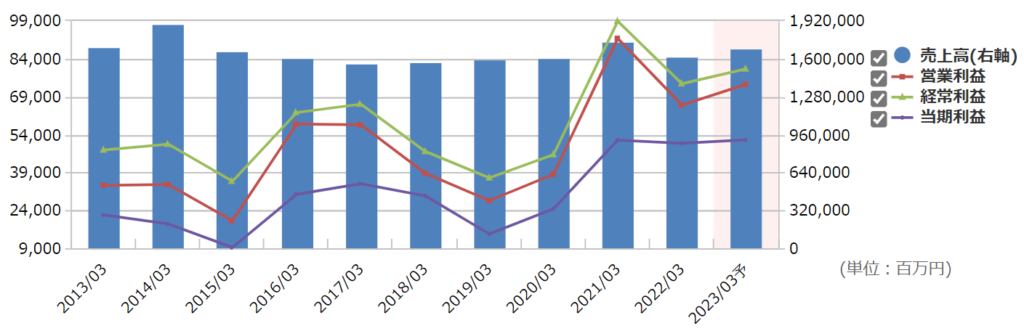

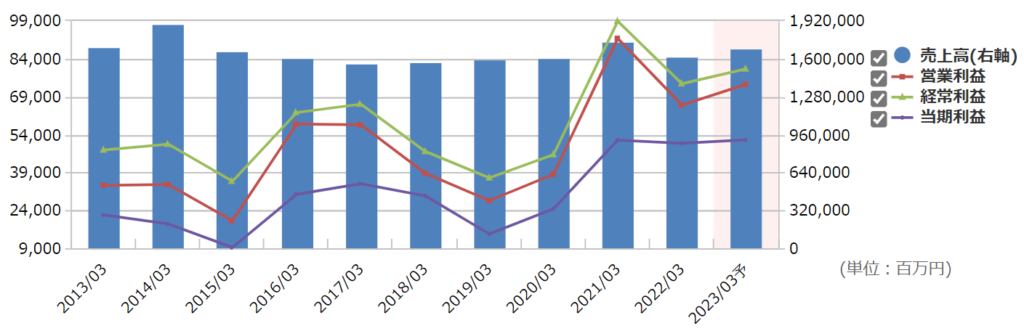

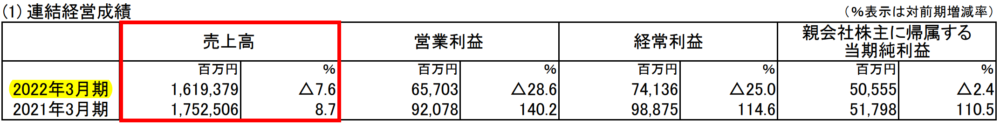

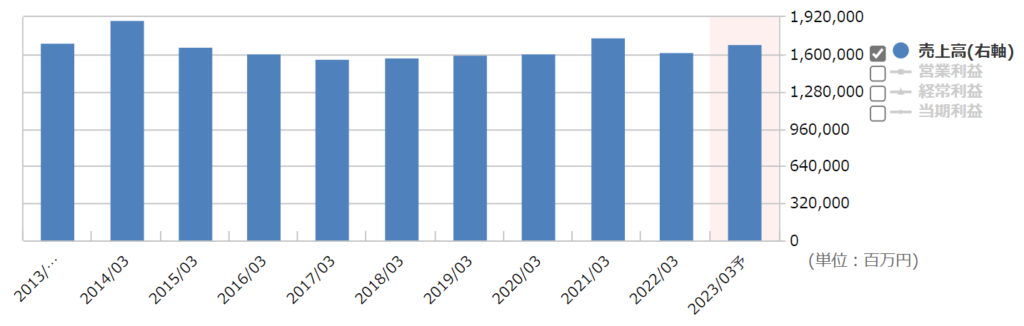

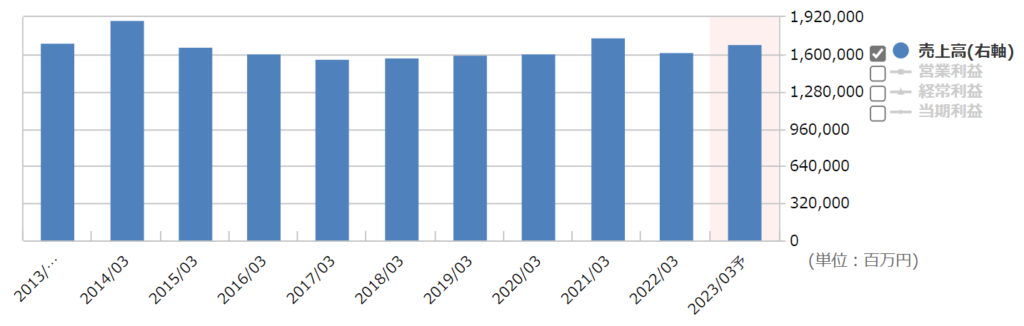

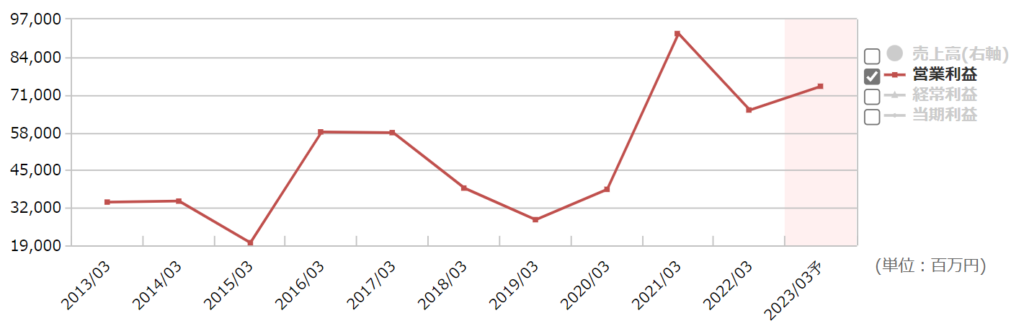

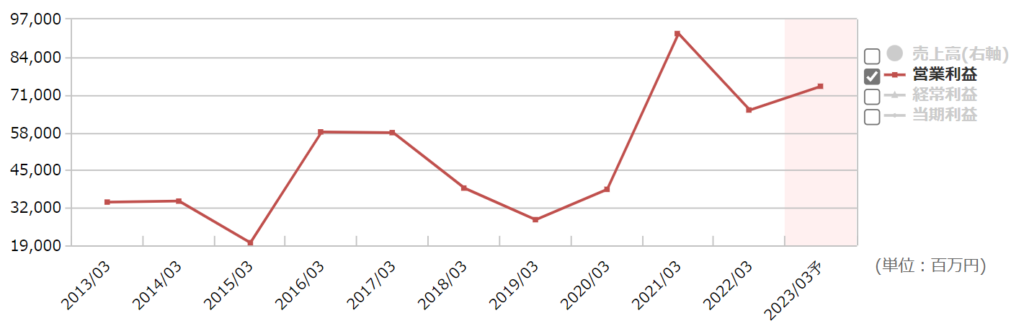

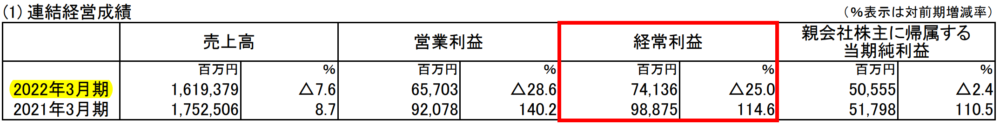

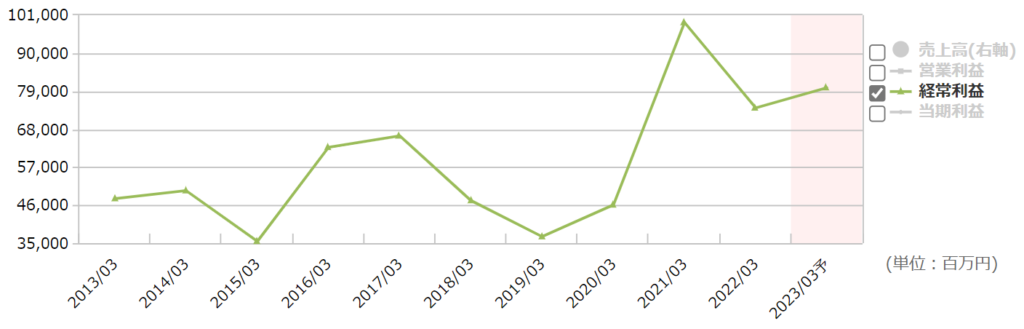

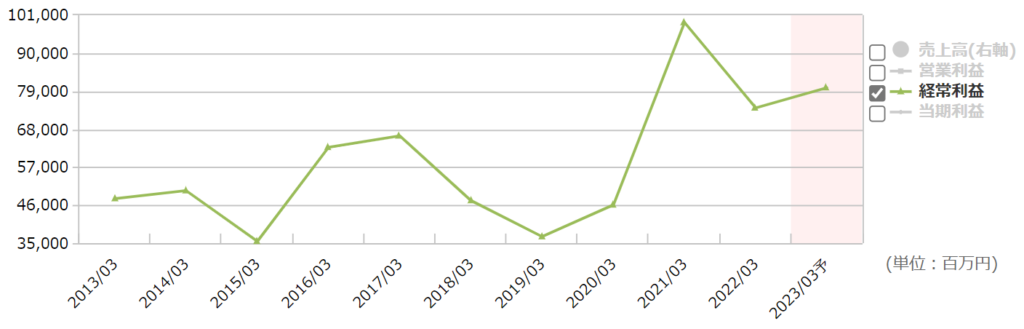

そして過去10年間の売上高と利益は以下のとおりです。

それでは、売上高から順番に決算を解説していきます。

売上高:1兆6193億79百万円(前年同期比-7.6%)

売上高は、1兆6193億79百万円(前年同期比-7.6%)と減収になりました。

売上高の減収については、5つの要因を発表しています。

- 収益認識に関する会計基準の影響

- 営業時短・販促自粛による来店客減少

- 天候不順や大雨等の自然災害の影響

- 物価上昇に伴う消費者マインドの低下

- 特別定額給付金や巣ごもり需要の反動

この中で一番大きな要因は、①収益認識に関する会計基準の影響になります。

『収益認識に関する会計基準の適用前比較での売上高は、様々な減収要因がある中で対前年同期比1.7%減』にとどまっています。

つまり、②~⑤の要因では1.7%の売上高の減にしかなっていないというわけです。

こう考えると、①会計基準の適用という特殊な要因を除けば、売上高の減少は微々たるものといえます。

売上高は、その企業が商品やサービスを販売してどれだけお金を稼いだかを表す指標です。

これが減るというのは、企業の稼ぐ力が弱くなったと言えます。

稼がないことには利益を生み出すことができないため、売上収益が増えているかは重要なことです。

過去10年間の売上収益は以下のとおりです。

2022年3月期の売上収益は、2021年と比較すると減収になっていますが、コロナ前の2020年と同程度であることがわかります。そして、2023年は増収を想定しています。

しかし、2014年に売上高のピークを迎えて以来、売上高は1兆6000億円前後で推移しています。

ヤマダHDの場合、基本的には日本国内でどれだけ売上高を確保できるかが勝負になります。

今後の日本社会は少子高齢社会がさらに進行し、ヤマダHDの顧客となる人口も減少することが確実です。

そのため、現在の主力事業であるデンキセグメント以外の事業に力を入れて、事業の多角化を図っている最中です。

今後は、ヤマダデンキを中核としつつ、住宅関連(リフォームや家具)や金融(住宅ローン)などを売上高を伸ばしていき、過去最高の売上高を更新できるか注目しています。

営業利益:657億03百万円( 前年同期比-28.6% )

営業利益は、657億03百万円( 前年同期比-28.6% )と減益になりました。

その理由は、「売上の減少・在庫評価の要因による粗利高の減少」です。

営業利益は、本業でどれくらい儲けているかを表す指標です。

これが黒字になっていれば本業で利益が出ている状態で、赤字だと本業で利益が出ていないことになります。

本業は、その企業の売上や利益の中心となる事業のことです。

ここで稼いだり利益が出ていなければ、長期的にはその企業の業績は悪化していきます。

過去10年間の営業利益は以下のとおりです。

2022年3月期の営業利益は、2021年よりは減少しているものの、過去10年間の中では2番目に高いです。

売上高は横ばいが続いていますが、営業利益はやや改善されつつあります。

2023年3月期の予想はやや増益の予想です。

経常利益:741億36百万円(前年同期比-25.0%)

経常利益は、741億36百万円(前年同期比-25.0%)と減益になりました。

その理由は、営業利益と同じで 「売上の減少・在庫評価の要因による粗利高の減少」です。

経常利益とは、営業利益に営業外損益を反映させた利益のことです。

営業利益が本業でどれくらい利益を確保しているか表しているのに対して、経常利益は企業の通常の活動でどれくらいの利益を確保したか表す指標になります。

過去10年間の経常利益は以下のとおりです。

ほぼ営業利益と同じような推移です。

これはヤマダHDの営業外損益が年度によってほとんど変動が無いことを示しています。

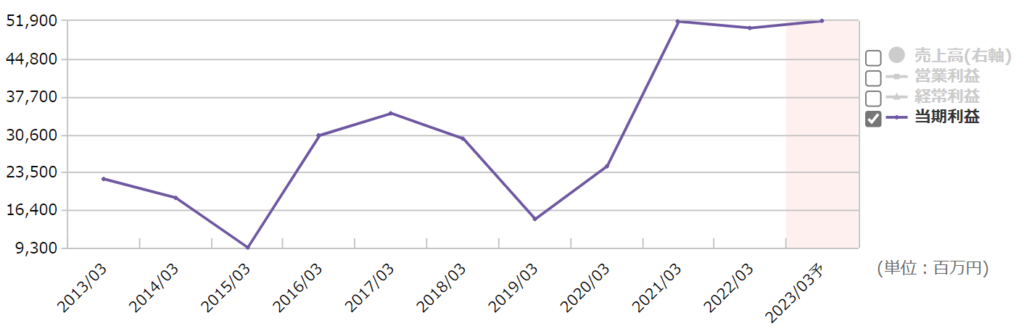

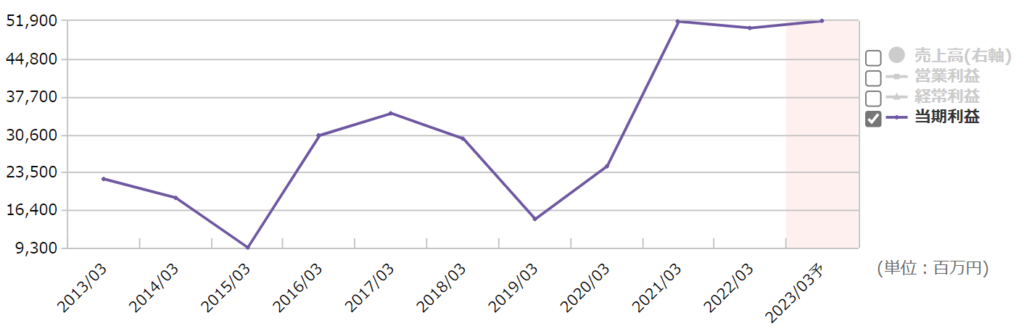

当期純利益:505億55百万円(前年同期比-2.4%)

当期純利益は、505億55百万円(前年同期比-2.4%)と減益になりました。

その理由は、営業利益・経常利益と同じで 「売上の減少・在庫評価の要因による粗利高の減少」です。

当期純利益とは、法人税等の税金を支払った後の最終的な利益のことです。

この金額が成長しているかどうかが最も重要になってきます。

株主に支払われる配当金は、当期利益から捻出されるため、配当金が減配・増配されるかはこの数値を見ることである程度の予想は可能です。

過去10年間の当期純利益は以下のとおりです。

2022年3月期の当期純利益は、2021年3月期と同程度です。

そして、2023年3月期の当期純利益はやや増益の予想になります。

当期純利益は配当金の原資になるため、これが減ってしまうと配当金の減配や株主優待の改悪につながります。

当期純利益が維持されていれば株価の維持にもプラスに働きます。

ヤマダHDの投資状況

評価損益

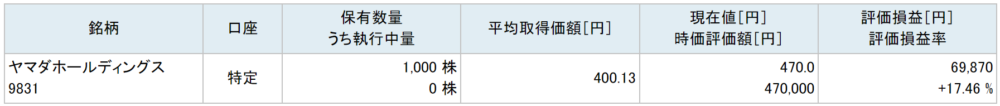

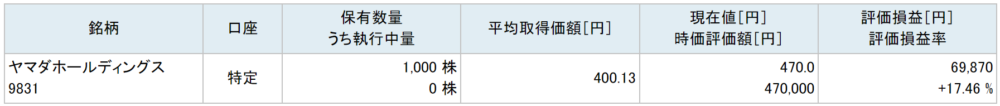

それでは、ヤマダHDの評価損益を紹介します。

ヤマダHDは1000株保有しており、平均取得価額は400.13円です。

現在の株価は470円であるため、+69,870円(+17.46%)の含み益になっています。

配当金と株主優待の目的で投資したこともあり、株価の値上がりは期待せず長期保有前提でした。

しかし、先ほども解説したように「自社株買い」発表したことで株価がストップ高になるなど、一部は売却しても良いかなと思い始めています。

配当金

次に、ヤマダHDからもらった配当金を紹介します。

配当金は期末の一括配当のみであり、配当金は1回だけです。

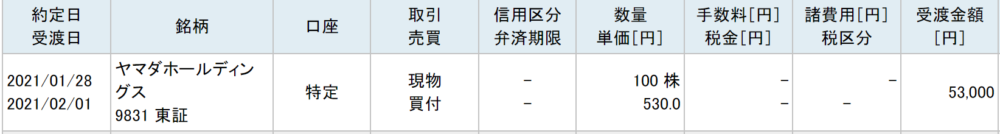

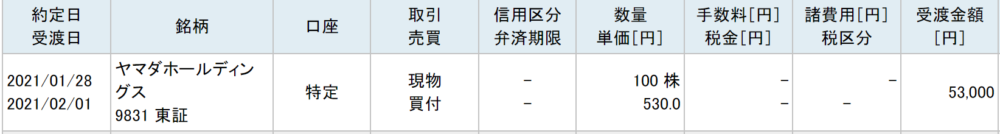

ヤマダHDに最初に投資したのは2021年1月です。この時は100株しか保有していませんでした。

その後はヤマダHDの株価が下落トレンド入りしたこともあり、株価が下がったタイミングでこつこつと買い進めていきました。

その結果、気がついたら1000株も保有しています。

ヤマダHDは1000株までは株主優待がそこそこもらうことができることもあり、1000株まで保有するのもありです。

なお、株価が下落していた要因は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

そして2022年6月末には1000株・18000円の配当金をもらえる予定です。

さらに、年に2回は株主優待の優待割引券(5000円相当×2)があります。

約4万円の投資額で、配当金18000円と株主優待10000円相当をもらうことができるので、総合利回りは「7%」とかなり高いです。

ヤマダHDの売上高や利益の推移を見てわかるように、今後の急激な成長は見込むことはできません。

それでも一定の利益を確保し続けることはできるため、長期で株を保有して「配当金と株主優待をもらい続ける投資法」ならリターンをもらい続けることができます。

まとめ

ヤマダHDの決算と自社株買いが発表されました。

前年同期と比較して売上高や利益が減少し、決算としては微妙な結果といえます。

その一方で、大量の自社株買いを発表し、株価がストップ高になるなど株価が急騰しています。

ヤマダHDの投資方針としては、配当金と株主優待を目的に長期保有することを前提としていましたが、含み益が17%ほど出ているので一部売却を検討しています。

ぜひ投資の参考にしてください。